2022国家公务员考试公告预计将在10月中下旬发布,届时华图教育将同步国家公务员局更新2022国家公务员考试公告、职位表、报名时间、考试时间等相关考试信息,希望对广大考生有所帮助!

| 2013-2021国考时间安排 | |||

| 年份 | 公告发布时间 | 报名时间 | 笔试时间 |

| 2022 | 2021年xx月xx日 | 2021年xx月xx日-xx月xx日 | 2021年11月27日 |

| 2021 | 2020年10月14日 | 2020年10月15日-10月24日 | 2020年11月29日 |

| 2020 | 2019年10月14日 | 2019年10月15日-10月24日 | 2019年11月24日 |

| 2019 | 2018年10月21日 | 2018年10月22日-10月31日 | 2018年12月2日 |

| 2018 | 2017年10月28日 | 2017年10月30日-11月8日 | 2017年12月10日 |

| 2017 | 2016年10月13日 | 2016年10月15日-10月24日 | 2016年11月27日 |

| 2016 | 2015年10月13日 | 2015年10月15日-10月24日 | 2015年11月28日 |

| 历年国家公务员考试公告汇总 | |||||

| 年份 | 公告发布时间 | 查看公告及职位表 | 报名时间 | 笔试时间 | |

| 2021年 | 2020年10月14日 | 2021国考公告|职位表 | 11月1日-11月7日 | 11月29日 | |

| 2020年 | 2019年10月14日 | 2020国考公告|职位表 | 10月15日-10月24日 | 11月24日 | |

| 2019年 | 2018年10月21日 | 2019国考公告|职位表 | 10月22日-10月31日 | 12月2日 | |

| 2018年 | 2017年10月28日 | 2018国考公告|职位表 | 10月30日-11月8日 | 12月10日 | |

| 2017年 | 2016年10月13日 | 2017国考公告|职位表 | 10月15日-10月24日 | 11月27日 | |

| 2016年 | 2015年10月13日 | 2016国考公告|职位表 | 10月15日-10月24日 | 11月29日 | |

我是新手,怎么备考2022国考:

对考生来说,一定要做好时间规划,才能对考试做全面的复习。

1.基础学习——确立科目知识理论框架,扎实技巧方法

对于很多考生而言,公考的考试科目知识都是第一次接触,这种情况下首先应该梳理基本的学科知识树,确立科目知识理论框架。

在学习基础知识时,可以选择基础理论书籍,比如侧重不同考情,梳理基础知识理论框架的各省公务员考试教材或《国家公务员录用考试专用教材》,也可以选择对知识理论细节挖掘更为深入的知识理论书籍,比如《模块宝典》《申论万能宝典》等。

在学习的过程中,切忌只学理论,不做题目。正所谓“光说不练假把式”,任何技巧不经过练习都没有办法在考试中发挥作用。

在学习理论的过程中,一定要学一个知识点,对应练习一组题。大家在选择题目的时候,一定要选择区分难易程度的分科目分技巧的题册。只有这样才能起到针对性练习,扎实技巧方法的作用。

2.强化学习——巩固知识理论,查漏补缺知识方法技巧

建构了知识体系之后,要通过练习稍有难度的题目,检测学到的技巧方法掌握是否扎实。这个阶段,大家可以使用之前购买的题册,练习每个方法中对应的强化难度或中等难度的题目,根据练习自测情况找出自己掌握比较薄弱的技巧方法,重新学习巩固,这样就能起到查漏补缺的作用。

3.题海学习——了解考情趋势,预演考试提高做题效率

查漏补缺之后,我们对知识的掌握就基本过关了。这时建议大家准备好所有参加考试的历年真题,从最近的真题做起,了解考情趋势。我们要通过套题练习分析考试趋势与该考试的特色考情,根据近几年考试的重点明确后期复习巩固的侧重点。另外,也要通过这些真题的练习习惯考试当时的场景、节奏,提高做题的效率。

4.冲刺复习—全真模拟考试,预测练习提前适应考试。

在距离考试一到两周的时候,应该开始完全按照考试的时间自己安排全真模考,用对应考试的预测试卷或密卷进行练习。一方面,这能起到预测作用,另一方面,这也能让我们提前找到考试的感觉,真正进入考场时,就不那么容易紧张。

另外,这里图图提到一个小技巧——当考试真题不好找时,我们可以从预测试卷或密卷入手,去研究考试的出题情况。因为这类试卷的仿真程度很高,对于指导我们备考有非常重要的作用。比如近期要考试的军队文职,其中的专业科目考试试题在市面上非常难找,要做好准备,可以去找军队文职考前专业科目密押卷,了解科目的命题情况。

5.阶段模考—自测把握方向

阶段模考并不是最终阶段才要做的工作,而是每进行一个阶段的学习后应该去做的工作,经过阶段检测,我们才知道自己一个阶段的学习情况如何,下一个阶段应该往哪个方向努力。如果觉得自己进行分析自测不够准确,可以选择购买测评,专业的批改和分析报告对于下一步备考指导意义更大。

以上备考五条,1-3阶段的时间要根据整体时间自行安排。总之,开始得越早,时间安排灵活度越高。

鉴于有小伙伴是第一次国考,今天,我们就来普及一下:

1、什么是国考

国家公务员考试 (简称“国考”),是由中央组织部、人力资源与社会保障部和国家公务员局组织,中央、国家机关以及中央国家行政机关派驻机构、垂直管理系统所属机构录用机关工作人员和国家公务员的考试。

2、国考报名条件

满足以下条件即可以报考(以2021年国考为例)

(一)具有中华人民共和国国籍;

(二)18周岁以上、35周岁以下(1984年10月至2002年10月期间出生),2021年应届硕士研究生和博士研究生(非在职)人员年龄可放宽到40周岁以下(1979年10月以后出生);

(三)拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;

(四)具有良好的政治素质和道德品行;

(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;

(六)具有符合职位要求的工作能力;

(七)具有大学专科及以上文化程度;

(八)具备中央公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。

3、国考基本流程

国家公务员考试的流程为:公告发布、网上报名(提交报考申请、查询资格审查结果、查询报名序号、报名确认及缴费)、打印准考证、笔试、查成绩、面试和专业科目考试(面试前公开调剂、面试公告、资格复审、专业科目考试与面试、成绩计算)、体检和考察、公示拟录用人员名单。

5、国考考试内容

国考有笔试和面试2个阶段,通过笔试者方可参加面试,笔面综合成绩排在前列且在政审、体检等环节都达到要求者即被录用为国家公务员。

(1) 笔试

笔试包括公共科目与专业科目。公共科目为所有岗位必考科目,包括《行 政 职 业 能 力 测 验 》(简 称 行 测 )与《申 论 》两个科目。

(2)面试

国考基本采用结构化面试,税务系统近两年则采用无领导小组与结构化面试相结合的结构化小组面试形式。

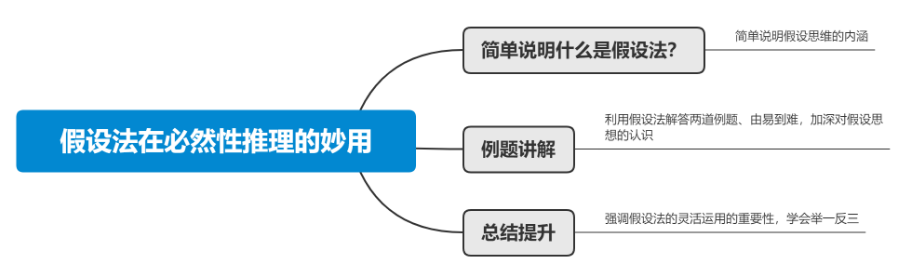

行测考试科目中,判断推理一直以来以灵活的命题方式、多变的命题思路著称。如果我们不建立起敏捷的思维方式,很多题目势必将自己绕进去,甚至在考场上,压力一来,思维受限,根本毫无头绪。哪怕有些题目可以做出来,也会耗费大量的精力与时间,并不是一个成功的应试过程,所以方法与技巧是我们考场制胜的关键。但是形成灵活的解题思维需要长期的训练,今天,我们就和大家分享一种解题方法——假设法,希望帮助大家建立起一些基础的思维。

1.什么是假设的思维方式?

假设法是一种基础的思维方式,它来源于逻辑学上归谬的概念,其实就是当我们面对一些题目的时候,因为缺少条件而陷入了无法推理的状态,这时候我们可以巧用假设法,补充一个条件,从而往下推理,看推理是否顺利,如果推理出与题干某些条件相违背的结论,那么反过来可以认定,假设条件则是错误的,反之我们可以认定假设的条件正确,继而推出结论。

2.什么情况需要使用假设法?

在行测考试中,假设思想的运用在别的科目也有所涉及。但是在判断推理当中,主要集中在分析推理这种题型上,偶尔在其他题型也有交叉出现。但无论是什么样的题型,如果出现推理难以进行的状况,我们可以尝试着补充假设一个推理所需要的条件,这样就能够帮助我们推理下去,从而使得推理更加明朗化,主要运用于分析推理,真假推理有时候也会运用到。

3.例题讲解

例1.小红被确诊为白血病,全校师生都很关心她的情况。其中有一同学暗中捐款相助。小红转危为安,想知道是谁捐款了,她询问了四位同学,分别得到以下回 答: 或者甲捐了,或者乙捐了; 如果乙捐了,那么丙也捐了; 如果乙没捐,那么丁捐了; 甲和乙都没捐。 实际上,四位同学的回答中只有一句是假的,据此,可以推出:

A.丙捐了

B.丁捐了

C.甲捐了

D.乙捐了

【答案】B

【解析】根据题干特征,本题为真假推理。真假推理的思路则是找关系,看其余,得结论。 这四个论断中,(1)和(4)是矛盾关系,所以其中必有一真一假。提问方式中,“只有一句是假的”的真假限定,可知(2)(3)为 真; 已知(2)为“乙捐了→丙也捐”,(3)为“乙没捐→丁捐了”,观察这两个真的论断,我们发现都是推出关系,没有确定的内容作为推理的条件进行推理,因为并不知道乙是否捐了。所以我们的推理陷入了一个停滞的状态,这时候,我们便可以运用假设法,假设同样要有技巧,在这题当中也自然比较明显可以假设的主体应该为乙,因为两个论断都与乙有关,那么我们就假设“乙

捐了”成立,往下推理,看看是否能够成立。假设“乙捐了”成立,那么按照(2)是真的,就可以推理出“丙捐了”成立。这时候我们会发现与题干条件为“只有一个人捐了”矛盾,所以乙捐了这个条件不成立,那么再次根据矛盾关系,我们可以得到“乙没有捐”成立。由(3)可知,丁捐了。 因此,选择 B 选项。

例2. 甲、乙、丙、丁四名青少年拥有手机、电脑、相机三种电子产品的情况如下:

①只有一个同时拥有手机、电脑、相机;

②有三个人拥有手机,有两个人拥有电脑,只有一个人拥有相机;

③每个人至少拥有三种电子产品中的一种;

④甲和乙是否拥有电脑的情况相同(要么两人都有,要么两人都没有);

⑤乙和丙是否拥有手机情况相同;

⑥丙和丁是否拥有手机的情况不同。

拥有相机的是:

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

【答案】C

【解析】第一步,确定题型。

题干有信息匹配特征,确定为分析推理。

第二步,分析条件,进行推理。

条件中“手机”出现的频次较高,使用最大信息原则解题。

根据②四人中“三个人有手机”和⑤“乙和丙是否拥有手机情况相同”,可知乙和丙都拥有手机;

再由⑥“丙和丁是否拥有手机的情况不同”可知,丁没有手机;

由①和②可知,拥有相机的人同时拥有手机、电脑,而丁没有手机,所以丁也没有相机,排除D项;

排除完D选项之后,可以在看题中出现“电脑”的频次次于手机,我们可以从“电脑”这个信息入手,只是根据④,并不能确定甲和乙是否具有电脑,那么这个时候,推理无法继续下去,所以我们可以假设甲和乙都有电脑,来进行补充,如果两者均有电脑,那么丙、丁就无电脑,所以丙也没有相机,这时候只有乙可能有手机、电脑以及相机。可是如果这样就与③“每个人至少拥有一种”矛盾了,因为这时候丁什么都没有,所以刚刚的假设错误,那么反过来正确的条件应该是甲和乙一定没有电脑,那么应该是丙和丁拥有电脑,这时候只有乙有可能拥有手机、电脑、相机。因此选择C选项。

通过上面两道题目的示范,相信各位考生对于假设法有了一定的理解,这两道题一道简单一道相对复杂,目的都是为了广大考生意识到假设思维在考试中的重要性。它可以很好的充当着“杠杆”的作用,让陷入停滞的推理有了新的转机,但是这种方法非常灵活,大家在备考的过程中,一定要学会观察题干,找到合适的假设条件,从而提高做题的效率。